この記事では、ChatGPTとGoogleドライブを実際に使いこなすための基本操作を、初心者でもわかりやすく解説します。AIライティングを始めたばかりの方でも、この手順通りに操作すれば、ChatGPTを使って文章を作成し、Googleドライブで整理・保存できるようになります。

※当ブログ内で使用している専門用語の意味については、「AI副業でよく使われる用語集(初心者向け)」のページをご参照ください。

ChatGPTの基本操作を覚えよう

ChatGPTとは、AIに質問してアイデアや文章を提案したり作成してくれるツールです。

ここでは、ChatGPTのログイン方法や画面の基本構成などについて紹介します。

ChatGPTへログインする

まず以下のリンクよりChatGPTの公式サイトを開きます。

→ ChatGPT 公式サイト(https://chat.openai.com/)

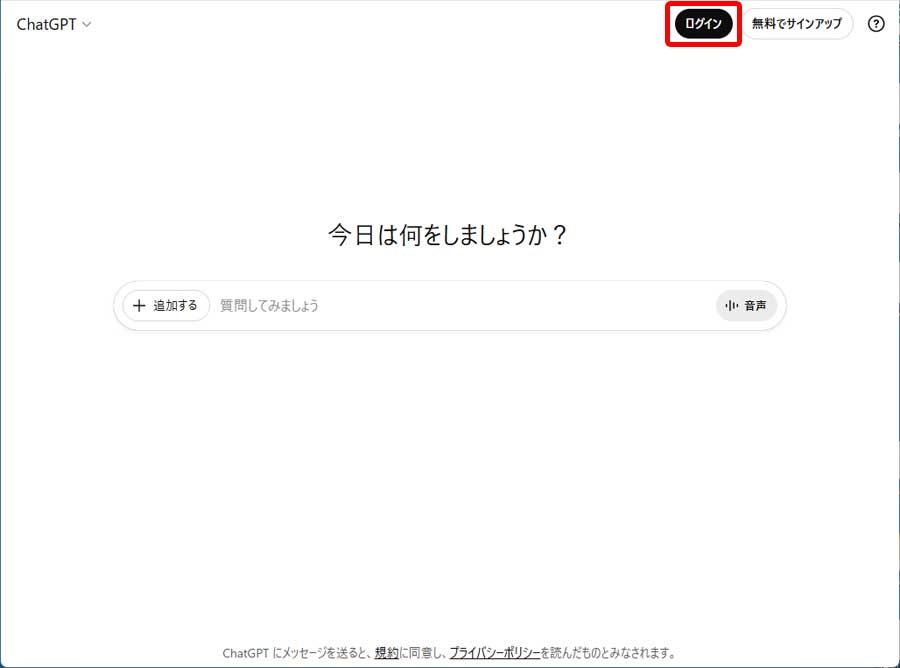

以下のサイトが開いたら画面右上の「ログイン」ボタンをクリックします。

出典:ChatGPT公式サイト(https://chat.openai.com/)

すると「ログインまたはサインアップ」という小窓が開きますので、「Googleで続行」ボタンをクリックします。

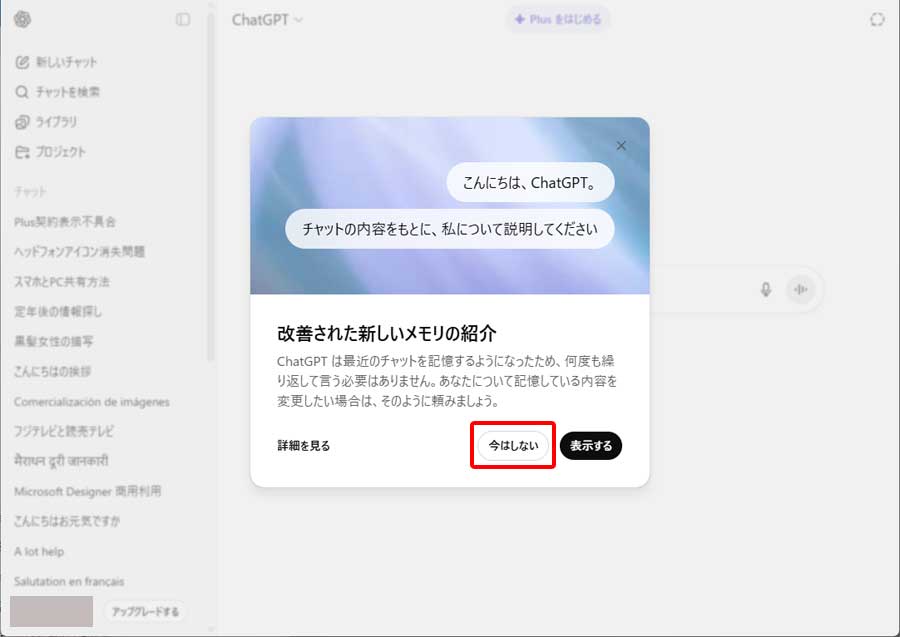

すると「アカウントの選択」画面に変わりますので、あなたが取得済みのGoogleアカウントをクリックすると、ログインが完了して以下の画面が表示されますので、赤枠内の「今はしない」をクリックします。

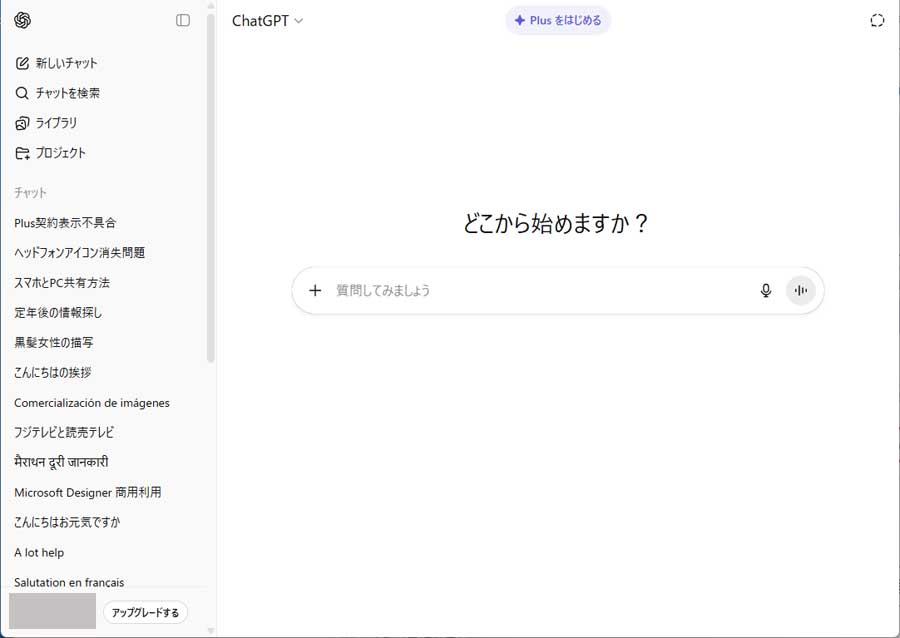

すると以下の画面が表示されると思います。これがChatGPTのログイン後の画面となります。

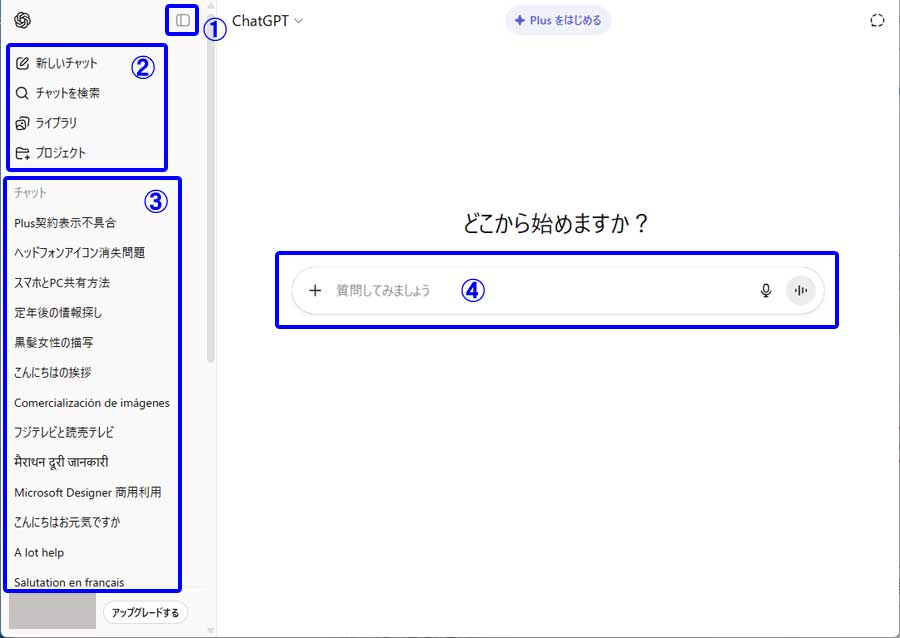

ChatGPT画面の説明

ChatGPTの画面構成はおおよそ以下のとおりです。

①:このアイコンをクリックすると、左サイドのメニューやチャットタイトルが隠れます。もう一度クリックすると再度表示されます。

②:メニュー

③:チャットのタイトル一覧(最初はサンプルデータが表示されています)

④:入力欄(ここにあなたが調べたいことを入力します)

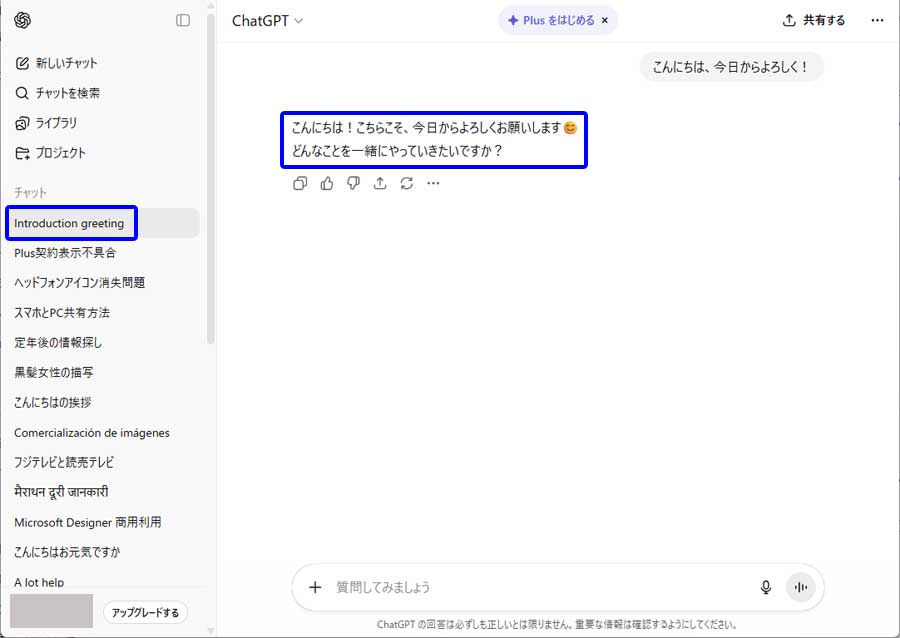

以下は、試しに「こんにちは、今日からよろしく!」と入力し、Enterキーを押した時のChatGPTからの回答です。

この回答画面のスタイルは、LINEでやり取りするときの画面とほとんど変わりません。

左サイドのチャットエリアの一番上には「introduction greeting」という新しいチャットのタイトルが自動的に作成されました。このタイトルは好きなタイトルへ変更できます。

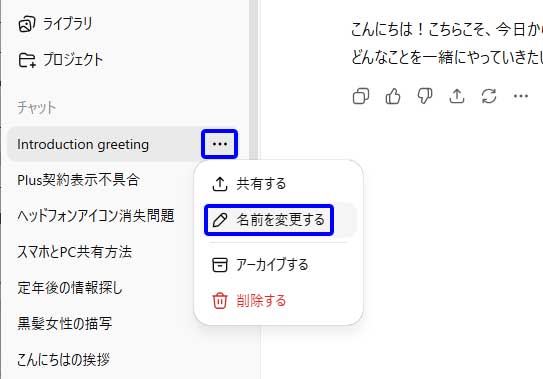

チャットタイトルを変更するには、以下のように変更したいタイトルへマウスポインターを合わせると、「…」アイコンが表示されますのでそれをクリックし、表示されたメニューから「名前を変更する」をクリックします。

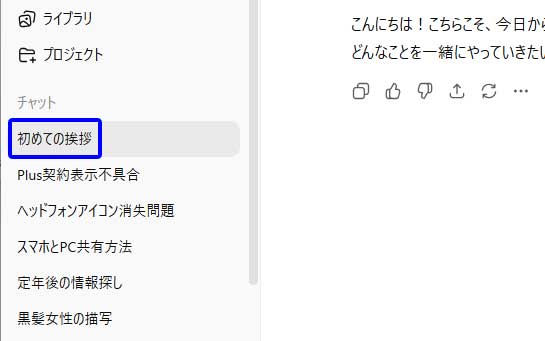

するとタイトルの部分が選択された状態になりますので、「初めての挨拶」などとあなたの好きなタイトルを入力すれば変更完了です。

ChatGPT入力欄の説明

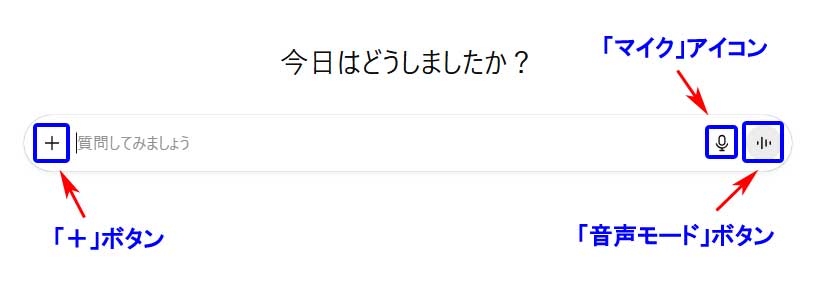

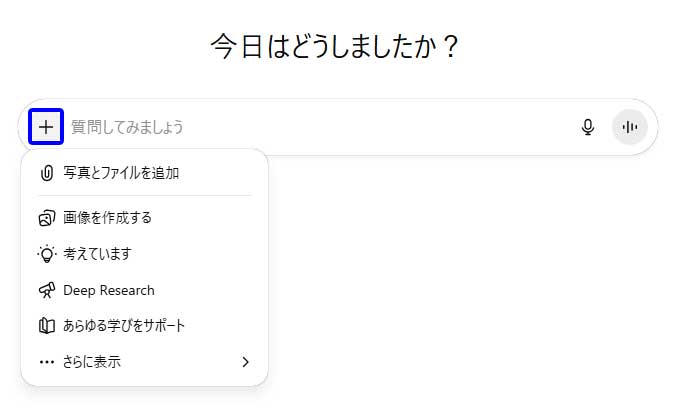

ChatGPTの入力欄には、以下の通り左右にいくつかのボタンが表示されています。

ここでは、それぞれの機能について簡単に説明しておきます。

●左端の「+」ボタン: ここをクリックすると以下のようなメニューが開きます。無料版では、画像やファイルの追加、画像の作成、Deep Research機能なども一部利用できますが、地域や環境によって利用できる回数に制限があります。

●右端の「マイク」アイコン: 音声入力機能を使うときにクリックします。ブラウザでマイクの使用を許可しておけば、話しかけるだけで質問を入力できます。

●右端の「音声モード」ボタン: マイクアイコンの右横にあるボタンで、ChatGPTと実際に音声で会話できるモードです。有料版(GPT-4/GPT-5)のみ利用できます。

なお、ChatGPTの回答が長く画面に収まりきらない場合は、通常と同じように下にスクロールすると最後まで確認できます。

無料版と有料版(Plus)の違い

ChatGPTには無料版と有料版(Plus)の2種類があります。

無料版でも基本的な会話や文章作成は可能ですが、有料版ではより高性能なモデルを利用でき、画像生成や高度な分析なども行えます。

以下の表で主な違いをまとめます。

| 項目 | 無料版 | 有料版(GPT-Plus) |

|---|---|---|

| 料金 | 無料 | 月額 約3,000円(20USD) |

| モデル選択 | 固定 | モデル切替あり(GPT-4 / GPT-5 など) |

| 回答の精度・安定 | 基本的な質問向け | 高精度・長文や専門的な質問に強い |

| 画像/ファイルの追加 | 一部の環境で利用可・回数制限あり | 常時利用可(制限が緩い) |

| 画像生成 | 地域や環境により一部可・回数制限あり | 利用可 |

| 音声入力(マイク) | 利用可 | 利用可 |

| 音声モード(会話) | 利用不可 | 利用可(スマホアプリ中心) |

| Deep Research | 動作に制限/回数制限あり | 利用可 |

| 速度・安定性 | 通常 | 優先リソースで比較的速い |

最初のうちは無料版でも十分に使えますが、記事作成の仕事を受注できるレベルになるころまでには、有料版(GPT-Plus)へのグレードアップを検討することをおすすめします。

ChatGPTへ指示する際のコツ

ChatGPTを上手に使うポイントは、最初の一言で「目的・読者・形式・制約」をはっきり伝えることです。

たとえば「AIライティングのコツを教えて」では抽象的なので、「シニア初心者向けに、ブログ記事作成の手順を、見出し → 本文の順で、300 ~ 400文字ずつ、専門用語は使わずに」と具体化すると、最初の回答の質が大きく上がります。

さらに、期待と少しズレた場合は、その場で短く修正指示を重ねます。

「もう少し短く」「箇条書きに」「具体例を2つ追加」「です・ます調で統一」「難しい語は言い換え」など、変えたい点だけを一行で伝えるのがコツです。

1回で完璧を狙うより、やり取りしながら近づける方が速く確実に仕上がります。

出力形式も先に指定しておきましょう。

「WordPressに貼れるHTMLで」「h2/h3のみ」「1段落は3行以内」「太字は使わない」「最後に要約を100文字で」など、完成形のルールを冒頭で共有すると、後工程の手直しがほとんど要らなくなります。

数字や条件を含む依頼をするときは、「上限3つ」「120文字前後」「チェックリスト形式」など、数値や形式を具体的に書くと安定した結果が得られます。

また、ChatGPTに指示を出す文章(プロンプト)は、次の3つの要素を意識すると効果的です。

●目的を明確にする: 何のために書くのかを伝える(例:記事の要点を整理したい)

●読者層を指定する: 想定読者を伝える(例:シニア世代向けに)

●条件を明確にする:どのような基準で仕上げたいのかを指定する(例:初心者にも分かる表現で、専門用語は使わずに)

●文体・トーンを指定する: 文章の雰囲気を伝える(例:やさしい言葉で)

たとえば、次のように具体的に伝えると、精度の高い文章を出してくれます。

「シニア初心者向けに、AIライティング副業の始め方をやさしく説明するブログ記事の導入文を300文字で作ってください。」

最後に、前提情報を簡潔に添えると精度がさらに上がります。

「対象はシニア」「PCも副業も初心者」「再現性重視」「用語の定義は本文内で補足」など、読者像と方針を最初に伝える習慣をつけてください。

指示を丁寧に伝えるほど、ChatGPTから返ってくる内容は実務向けに整い、作業時間の短縮につながります。

Googleドライブで文章を整理しよう

ChatGPTで作成した文章は、Googleドライブを使って整理・保存すると非常に便利です。

作成した原稿をフォルダごとに分けて管理でき、過去の修正履歴やファイル共有もスムーズに行えます。

特に、ライティングの仕事を受注して発注者へ原稿を納品する際は、Googleドライブの共有機能を使うのが一般的です。

この方法を最初から身につけておくと、実際に仕事を始めたときもそのまま活用できるため、プロのライターに一歩近づく感覚でモチベーションも高まります。

Googleドライブにログインする

まず以下のリンクより、Googleドライブの公式サイトを開きます。

→ Googleドライブ 公式サイト(https://drive.google.com/)

以下のログイン画面が表示されたら、Googleアカウントのメールアドレスを入力して「次へ」をクリックします。

次に以下の画面が表示されますので、パスワードを入力して「次へ」をクリックします。

すると以下の画面が表示されると思います。これがGoogleドライブのログイン後の画面となります。

ここが、あなたの作成した文章や画像などを保存・整理するメインの場所になります。

Googleドライブ画面の説明

ここでは、Googleドライブの画面構成のうち、記事作成の仕事で文章を保存・共有する際に必要な部分だけを紹介します。

Googleドライブは「マイドライブ」「共有アイテム」「最近使用したアイテム」などに分かれていますが、基本的に操作するのは「マイドライブ」です。

ここに自分の作成したドキュメントやフォルダが保存されます。

以下が左サイドのメニューから「マイドライブ」をクリックした際の画面になります。

以下の画面で左上の「+新規」ボタンから新しいドキュメントを作成でき、最上部の検索バーではファイル名や内容の一部で検索が可能です。

納品や共有の際には、ここから目的のファイルをすぐに探せるよう整理しておくと便利です。

Googleドライブの基本操作

ここからは、Googleドライブの基本操作について説明します。

フォルダを作成してファイルを整理したり、記事原稿を保存・共有したりする手順をまとめました。

これらの操作を覚えておくと、AIライティングで作成した文章を効率よく管理でき、仕事の納品時にもスムーズに対応できます。

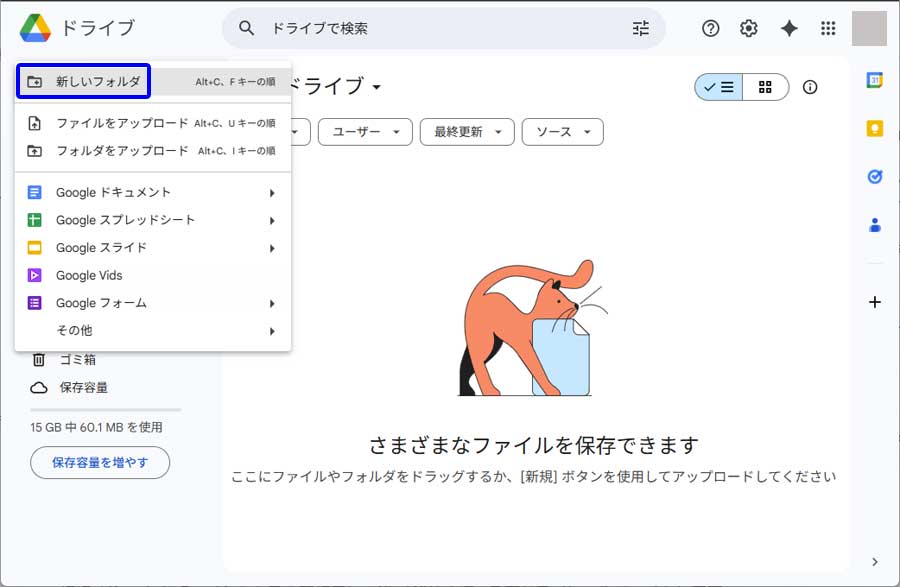

フォルダの作成手順

記事原稿や画像ファイルを整理するには、まずフォルダを作って分類しておくと便利です。

左上の「+新規」ボタンをクリックすると、以下のようにメニューが表示されますので、一番上の「新しいフォルダ」をクリックします。

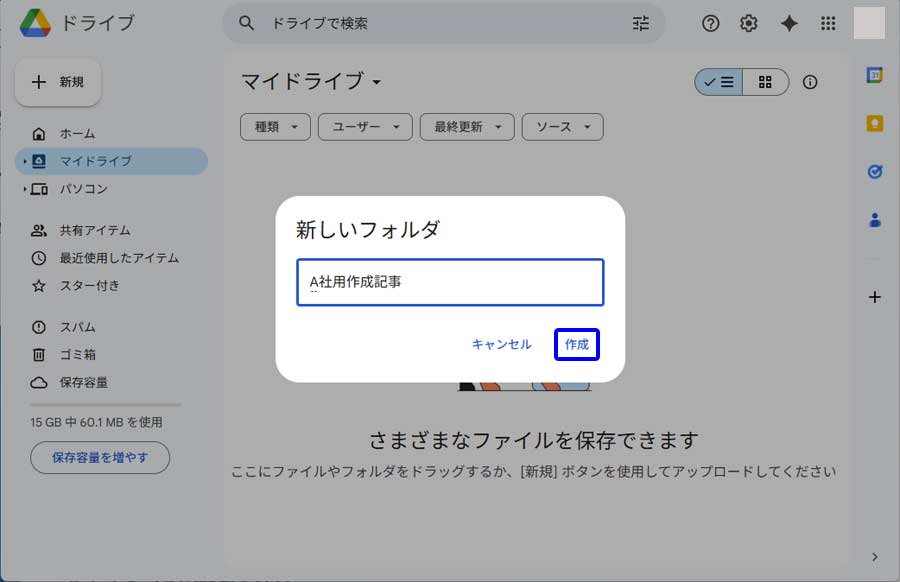

すると以下のような小窓が開きますので、分かりやすいフォルダ名を入力後、「作成」ボタンをクリックします。

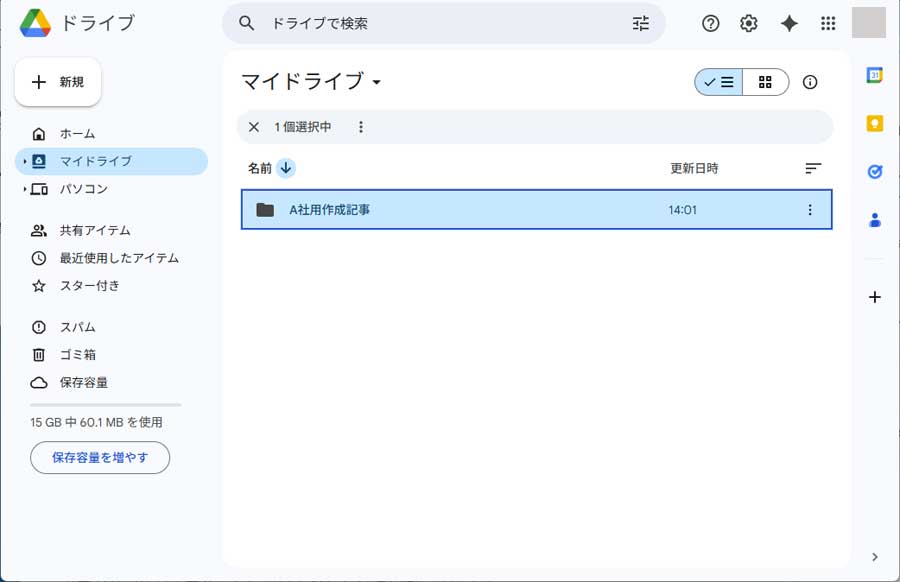

以下の画像のように、今作成したフォルダがマイドライブ上に表示されました。

フォルダは、クライアント(発注者)やテーマごとに分けて必要数作成しておくと管理が楽になります。

ドキュメントの作成と保存

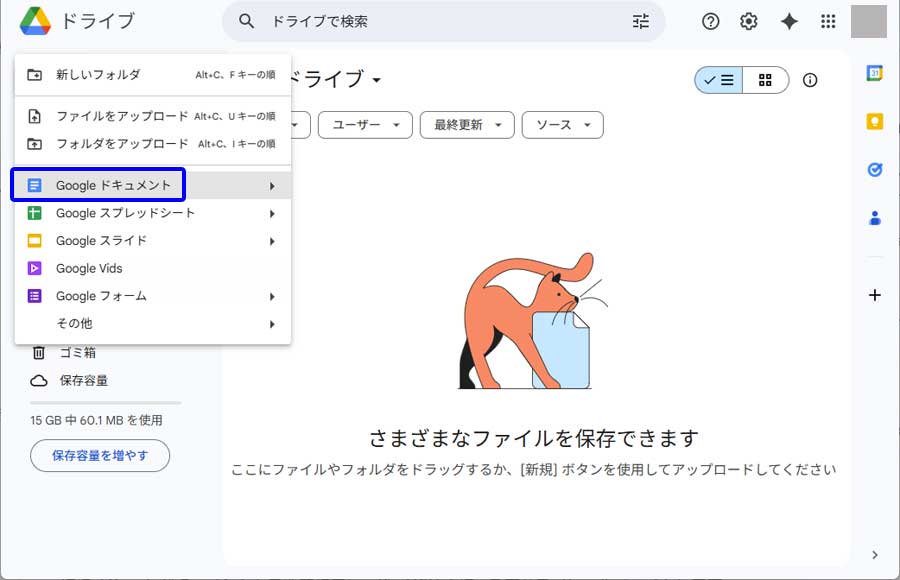

フォルダが準備できたら、次は記事原稿を作成するための「Googleドキュメント」を用意します。

ChatGPTで作成した文章を整理・保存する中心的なツールになります。

Googleドライブの左上にある「+新規」ボタンをクリックし、「Googleドキュメント」を選択します。

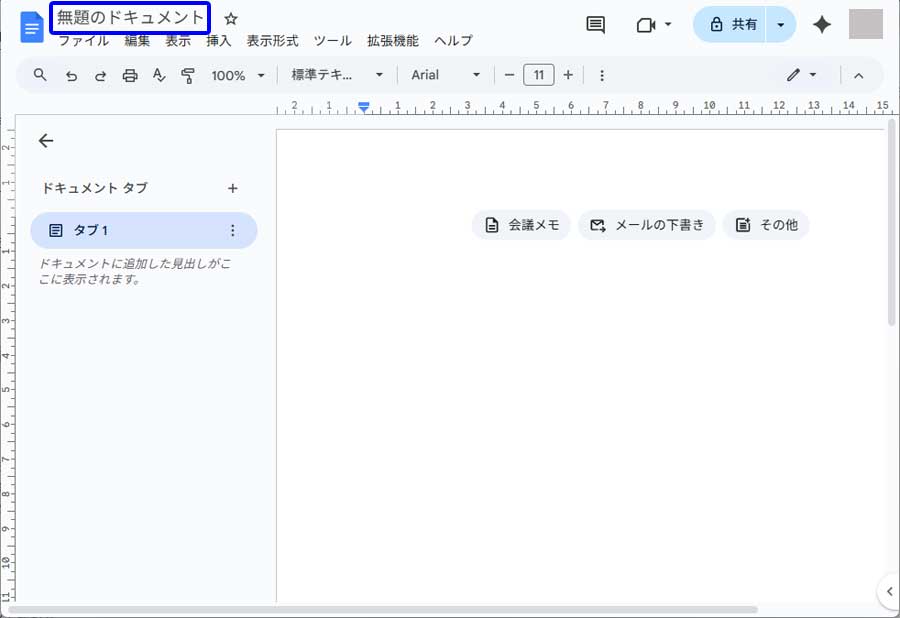

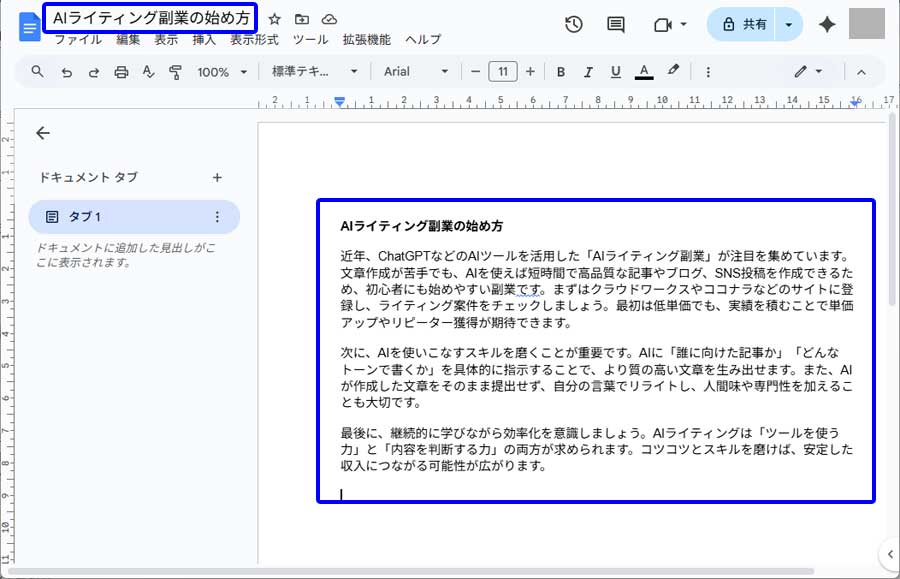

空白のドキュメントが開いたら、まず画面左上の「無題のドキュメント」をクリックし、記事の内容がわかる仮タイトルを入力しておきましょう。

たとえば「AIライティング副業の始め方(下書き)」のようにしておくと、後で整理しやすくなります。

Googleドキュメントは自動保存されるため、保存ボタンを押す必要はありません。

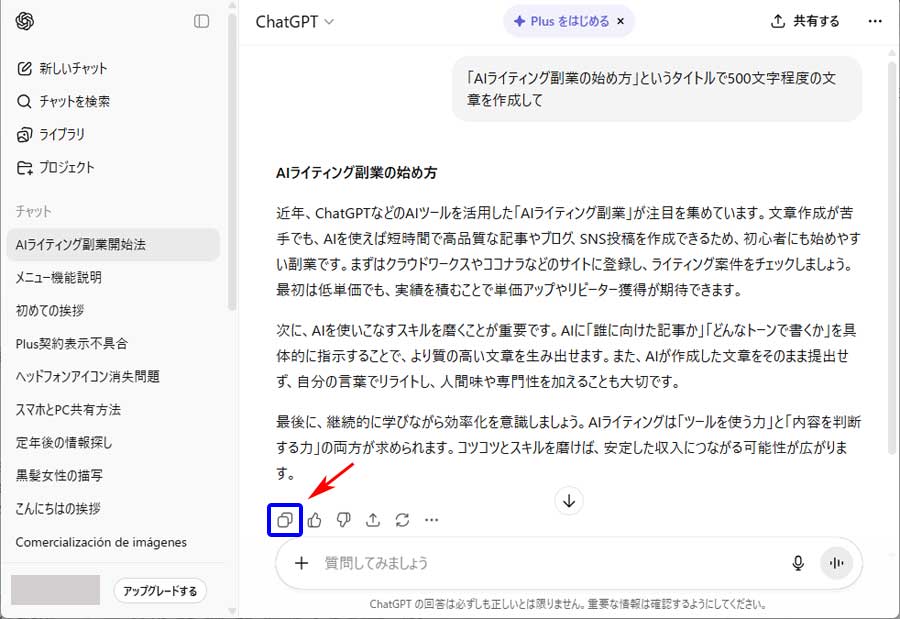

準備ができたら、ChatGPTで作成した文章を以下のコピーボタンをクリックしてコピーします。

先ほど仮のタイトルで作成していたGoogleドキュメントに戻り、「Ctrl+V」キーで貼り付けます。

この方法が最もシンプルで、メモ帳などを経由するよりもレイアウトが崩れにくく、初心者にもおすすめです。

※まれに改行がずれる場合は、貼り付け後に軽く整えるだけでOKです。

Googleドキュメントページをブラウザタブの✕をクリックして閉じ、マイドライブの画面を見ると、以下のように今作成したGoogleドキュメントのタイトルが表示されているはずです。

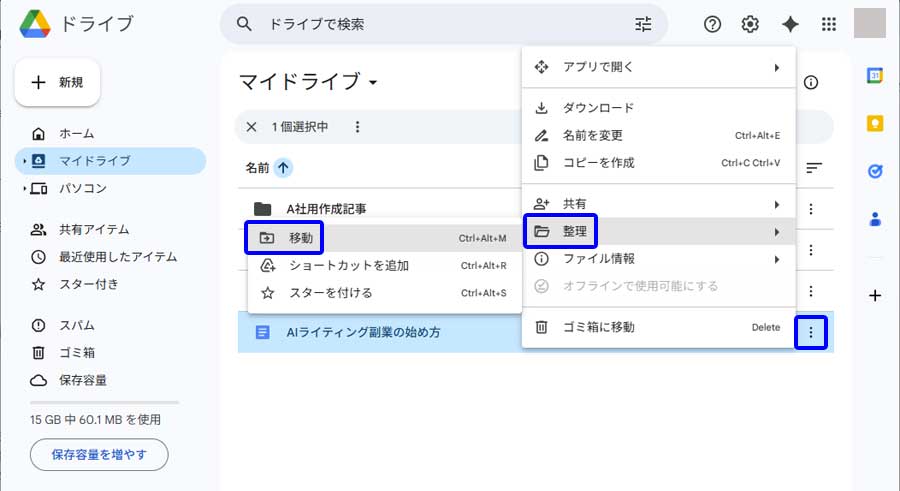

作成したGoogleドキュメントを最初に作ったフォルダへ移動させる場合は、以下のようにドキュメント名の右端にある「縦3点アイコン → 整理 → 移動」とクリックしていきます。

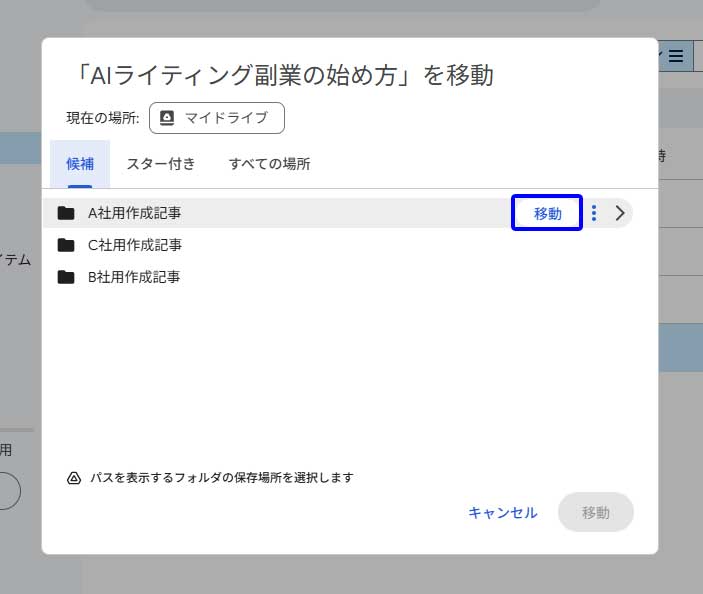

すると以下の画面が開きますので、移動したいフォルダ名へマウスを合わせ、その右端に出てきた「移動」をクリックすれば移動完了です。

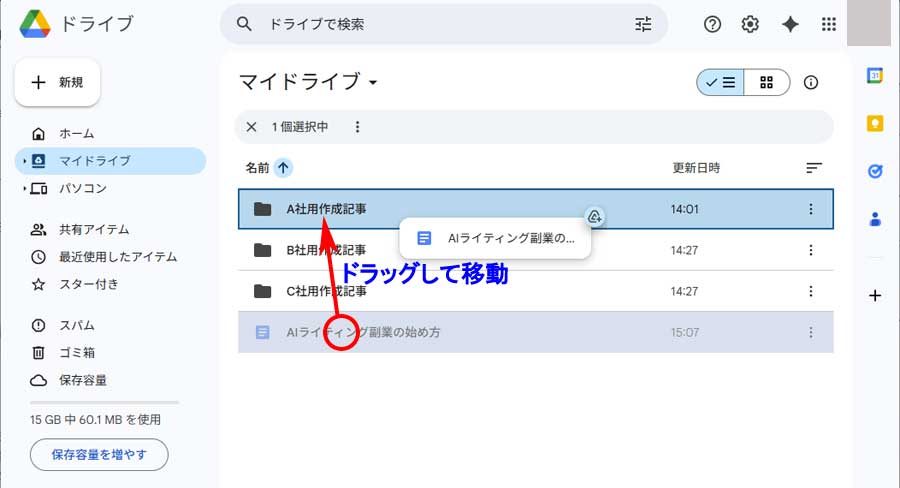

または下の画像のようにドキュメントのタイトルを移動させたいフォルダまでドラッグして移動させることも可能です。

PC操作になれている方はこちらの方が簡単です。

共有と再利用

記事原稿が完成したら、クライアントへの共有や、自分の別記事で再利用しやすいように整理しておきましょう。

Googleドキュメントはオンラインで簡単に共有できるのが大きなメリットです。

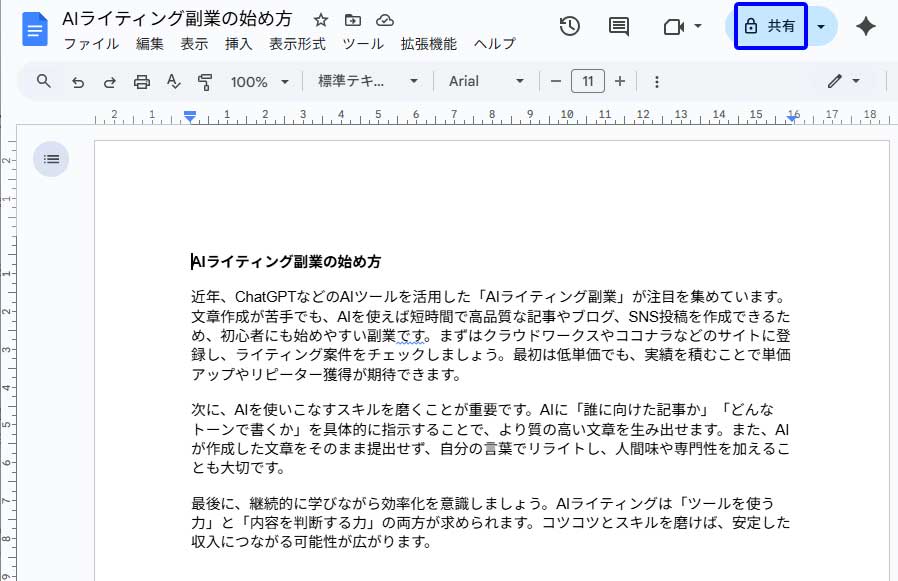

まず、共有したいドキュメントを開いた状態で、右上の「共有」ボタンをクリックします。

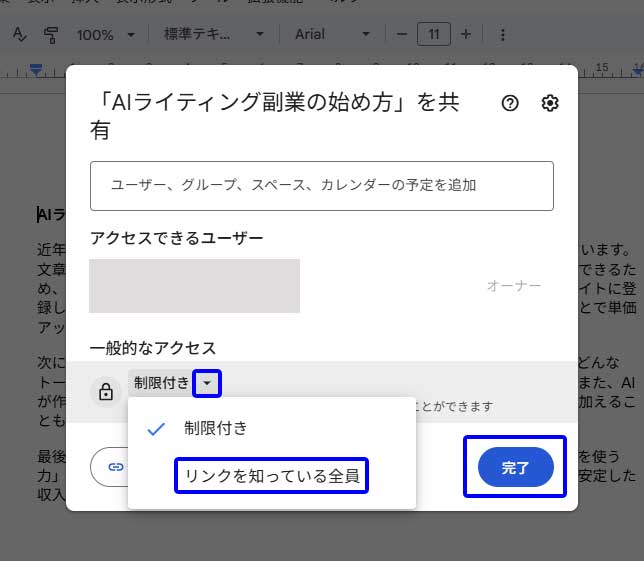

表示された画面で「一般的なアクセス」のところにある「制限付き」の右横の「▼」をクリック後、「リンクを知っている全員」をクリックします。

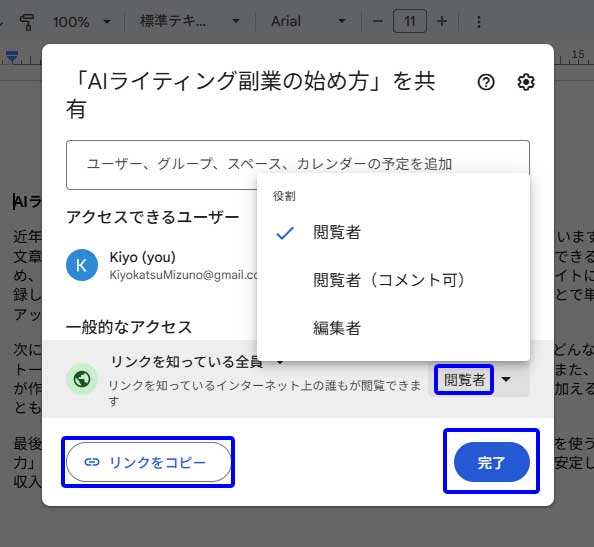

すると以下の画面に変わりますので、クライアントからの指示がある場合は、「閲覧者」をクリックして指示された役割をクリック、「リンクをコピー」ボタンをクリックした後、「完了」ボタンをクリックします。

あとはコピーした共有リンクをクライアントへメールなどで送付したら完了です。

納品の際は、特にクライアントからの指示が無ければ、誤って内容を変更されないように「閲覧者」権限(初期値)に設定しておくのが安心です。

編集を許可する場合でも、納品前にドキュメントをコピーしてバックアップを取っておくと安全です。

さらに、Googleドキュメントに保存しておけば、これまでに作成した記事構成や文章を他の記事に転用するときにも便利です。

同じテーマの記事を作成する際には、以前のドキュメントをコピーして一部を書き換えるだけで、新しい記事を効率よく作ることが出来ます。

このように、Googleドキュメントを使えば、作成・保存・共有・再利用までの流れをすべてオンラインで完結でき、ライティング作業の効率が大幅にアップします。

まとめ

ChatGPTを使えば、文章作成のスピードが大幅に上がります。

そしてGoogleドライブを活用することで、作った文章を効率的に整理・保存できます。

AIツールを上手に組み合わせて使うことで、作業の流れがスムーズになり、ライティングの精度も自然と上がっていきます。

ここまでの手順で、ChatGPTを使った文章作成とGoogleドライブでの整理・共有ができるようになりました。

次のステップでは、記事の基本構成を学び、実際に記事を書けるようにしていきます。

まずは『AIライティング副業の始め方・完全ガイド』のステップ4「ChatGPTで記事を作成する」をご覧ください。

コメント